再寻南方“茶马古道”

白鹤岭古官道之界首岭

和所有的古官道一样,地处宁德市蕉城区的白鹤岭古官道,古荡在宁德与福州之间的血脉,开始时仅仅承载着贸易往来的作用。近日,记者在寻访白鹤岭古官道文化中发现,白鹤岭古官道与滇藏“茶马古道”又有着惊人的相似之处,在历史的发展中逐渐成为一条生机勃勃的文明的血脉,构成了古代宁德对外交通、交流的重要门户,成为容纳、孕育和推动闽东文化、社会经济发展的动脉。

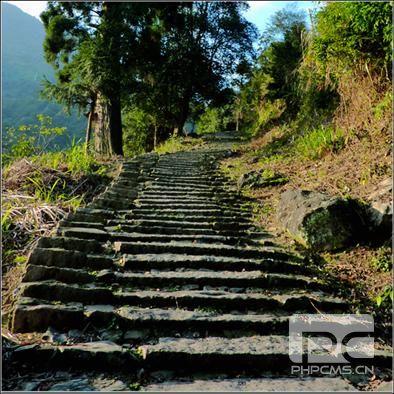

白鹤岭古官道石阶

白鹤岭古官道石阶

古道长歌

白鹤岭古官道北出宁德、福鼎接浙江平阳县。南出宁德西门(灵秀山庄脚下),登白鹤岭,一路南行,翻越罗源与宁德之间的界山,到邻县罗源,再达连江县境,终抵福州城。全程大约二百余里。徒步行走,需二天。如是挑担商队,行程需要四五天。

据记载,古官道始建于南宋宝庆年间(公元1225—1227年),由于当时农业经济的发展,原有的崎岖小道已阻碍了商品经济流通。时任宁德县主簿丁大全,经实地勘察,开辟了白鹤岭古官道。作为主要来自于人的行走、踩踏,和人力自觉开辟的道路,千百年来,这条开辟于南宋时期的白鹤岭古官道有着让人感到惊诧和疑惑的地方。

白鹤岭黄琮碑拓本

“官道的产生,在坊间充斥着两种不同的观点。一股力量来自于官宦文人,另一股力量则来自于农民客商。”宁德一中退休教师李剑平,本着对文化痴迷、执着与热情的态度,自2006年以来开始了对白鹤岭古官道全面、系统的研究。他告诉记者,在当时,宁德官宦文人十分注重风水学,认为白鹤岭山峦犹如展翅白鹤,而古官道直插宁德县城,导致风水被破,宁德中举人数大大减少。而农民、客商则认为古官道是促进商贸与经济繁荣的必然选择。两股势力的争议之下,古官道开开堵堵,打官司闹到省城福州,出于对经贸发展需要及风水学的思考,由此产生了两条古官道入口,一条即现在的灵秀山庄脚下(正官道),而另一条出口则位于南漈山。

白鹤岭黄琮碑

漫长的岁月里,南来北往的客商们在古官道亦留下了许多故事。其中一个传说,清朝末年,叠石乡附近有位商人,往浙江平阳贩运红花(药材)千余斤至福州出售,因迷恋烟花院,久而未归。其妻张氏,久等心急,从宁德娘家动身,沿着这条官道步行至福州,并将沿途地名及特征一一记录,编成路引歌,至今在罗源界首领一带仍在传唱。

白鹤岭古官道发现的吴之鹏碑

“目前已收集诗文多达60余首,发现摩崖石刻18面,部分石刻连文献中都不曾记载,文字与寓意都非常之好,从历史积淀来看,白鹤岭古官道所呈现的历史文化是厚重的。”经过李剑平和民间历史爱好者数年的跋涉与探索,一些铭刻在古官道上被淹没的摩崖石刻渐渐浮现而出,其中包括清朝乾隆年间福州府李拔郡守在白鹤岭古官道上的题刻“鹤翥鸾飞”;明万历年间,福建按察使吴之鹏的摩崖石刻《过白鹤岭二绝》,内容提及明万历年间的三大战役其中一件,当时朝鲜还属于中国藩国,日本攻打朝鲜引起明朝争议不断,明朝出兵援助朝鲜。

白鹤岭古官道石阶

近期发现的还有明朝万历年间,福建省布政使黄琮在岭头的天峰亭内刻的碑文,记载着戚继光抗倭的历史。“在被掩埋数百年后,2004年当地农民为了修葺该亭,在挖地基时将其发现,当时风化已十分严重,可以辨认仅有几字,直到2013年,经过数位书法家的辨认、斟酌,才将文字确认下来。”李剑平说。

古道山茶情

闽东,在福建产茶历史属最悠久,其天山绿茶是福建绿茶极品,古代多为贡品、礼品和祭祀品,茶史可上溯到商周时期,唐产“腊面茶”、宋产“团饼茶”、明清产“芽茶”等贡品,系列产品80多次荣获国家级、省级金奖。而它的原产地蕉城区洋中镇,由于地理环境与交通上的优势,便成为闽东最古老的茶区之一。

白鹤岭田园风光

茶马古道,顾名思义,和茶必然有着密不可分的联系,悠远的道路和神奇的茶,把这个偏远的小县城和外面广大世界连接在了一起。

据《宁川佳茗》记载,早在洪武年间(1391年)蕉城区的“天山芽茶”曾是宫廷贡茶,由人力肩挑运送京城。康熙二十三年(1684年)中国茶业市场迅速形成和扩大时期,天山绿茶外贸需求量急增。清代,闽东茶叶进入全盛时期,茶叶作为当地最大宗的经济作物及出口商品,成为福建的大茶区。而《古代闽东茶叶史略》也曾记载,清朝时期,闽东系福建省主要出口和内销茶叶的主要产区,三大名茶(天山绿茶、坦洋工夫、白琳功)产地亦成为三个茶叶中心集散地,而宁德县内西乡天山山麓的洋中镇乃天山绿茶的中心集散地,清朝时期名列闽东榜首。据说,100多年前的清末,就有天津的“京帮”、山东的“全祥”及福州茶行客商,来天山原产地一带采购茶叶运销国内外。

如果说滇藏茶马之路是一条高海拔区域通向内陆的枢纽,那么白鹤岭则是一条将闽东经济、商贸和文化、宗教等向外交融的通道,产生了积极、自觉的碰撞。

古道上的茶农

清朝后期,福州花茶兴起,“支提”名茶供不应求,天山茶区采制大量绿茶输出国内外,从此“天山绿茶”以为扬名,蜚声中外,茶叶装袋或包装后,便雇佣人力肩挑运送到福州茶庄、茶厂加工制成花茶后再销往华东、华北,或在福州作为花茶原料出口欧、美及南洋等地。

每当茶季到来,这些商号手中购得成品几十成百担,急于送到福州城中加工成精茶,或由福州茶商包装后运往外地。于是,当地茶商就要雇佣体力好办事稳妥的人,以124斤的挑工价,让其挑60斤茶的样品,翻越白鹤岭古官道,赶赴福州。

由于茶路的兴起,在二百余里的古官道沿途,蕉城茶商与挑夫络绎不绝。路途各村庄中散布着的客栈与古旧的凉亭、桥屋、宫观里,都活跃着宁德蕉城茶商与挑夫歇息的身影。尤其在1939年后,因抗战,三都港被封锁,闽东一带海上的茶叶销路基本中断,一时间,白鹤岭古官道上,挑着茶担的茶叶商队更加繁荣。直至上个世纪四十年代末,虽然宁德蕉城的茶叶因战争已有衰退,但依然有几十家商号。至今古官道上流传着这样的话———“有担怨担,无担盼担”反映出了生活在社会最低层的挑夫对生存的渴望与艰辛。

古道上兴起的民间自救

如果站在阳光或者是飞鸟的高度,我们就更能体会到这行走古道的艰难。

1955年104国道修通后,白鹤岭古官道面临功能的据换,一些反映着当地历史的摩崖石刻或被风化,或被掩埋。这条被称之为“南方茶马古道”的古官道,曾经构成了古代宁德对外交通、交流的重要门户,成为容纳、孕育和推动闽东文化、社会经济发展的动脉,如今正面临消逝。

古道上的民间守护者

“在蕉城区范围内白鹤岭摩崖石刻最集中,碑多、诗多,不仅承载物资往来作用,也是文人雅士风月的场地,由此而引发写诗、题字内容的丰富。”李剑平告诉笔者,近年来不少登山驴友或探险者面对如此多元又即将消逝的古道文化感到痛惜,并开始自发地抢救性保护,在杂草旺盛时期组织除草外,还对古官道上的摩崖石刻进行描漆、拓片,试图还原历史。

不少民间历史文化爱好者和老市民则希望政府能够介入,抢救古道上湮没的古迹,将南方独特的“茶马古道”文化与古官道文化相结合,进行挖掘与保护,不仅能保留地方文化,相信对旅游事业也有一定促进作用。

林翠慧/文 李剑平/图

[责任编辑:]

相关阅读

- (2014-08-12)清代《白鹤岭图》山水画惊现网络

点击排名

- (2014-01-24)霍童外表少林鹤桩拳

- (2013-12-30)蔡威:暗战长征解密(一)

- (2013-12-24)蔡威:暗战长征解密(三)

- (2013-12-23)蔡威:暗战长征解密(二)

- (2013-12-19)宁德“黑玉断续膏”的秘密

- (2015-05-27)水密隔舱福船:迈上“海上丝绸之路”的新征程

- (2014-08-12)漳湾镇疑发现600年前宁德贤人韩信同墓葬 蕉

- (2016-05-25)南际山中藏着一座300年的古刹,见证着宁德的

- (2016-05-19)闽东一奇男子:历官四省 所至有声

参与评论