蔡威:宝剑锋从磨砺出(下)

蔡威

七、将军寻剑

1982年春节,北京军区副司令员徐深吉在自己的香山公寓接待两位老战友:宋侃夫和王子纲。宋侃夫时任全国总工会副主席,王子纲已从邮电部长岗位退下来了,三位老人的聚会只有一个目的:商议寻找蔡威的家乡和家人。

3位老人商议,由徐深吉写一篇纪念蔡威的文章,送《福建日报》发表,以图引起蔡威的亲属和知情者注意,提供寻找线索。徐将军欣然领命,在撰写文章中查阅大量档案,惊喜发现红四方面军一张名册里,记录蔡威是福建福鼎人。1982年2月24日,徐深吉署名的《怀念一位“无名英雄”—回忆红军长征中的蔡威烈士》在《福建日报》发表。

文章马上引起反响,福鼎县“党史办”干部庄友柱意识到这篇文章的重要性,及时联系徐将军,以期了解更多情况。徐将军和宋侃夫、王子纲、马文波等老同志又提供了许多回忆材料。庄友柱查阅资料,走访当地老同志,发现本县管阳区有个名叫张绍榘的“失踪者”很有调查价值。经走访张绍榘的家乡和信访他在北京的哥哥张绍周,了解到张绍榘确实出生小康之家,高中毕业后考上四川大学,被吸收在学校教务处工作,后因该处地下党被发觉,就失踪了。这情况与蔡威的经历颇相似,但庄友柱在走访张绍榘私塾时的同学和查阅《张氏宗谱》时,发现其出生年月是1916年,比蔡威小10岁,因此,决定终止调查。但不久,张绍榘的侄儿却找上门来,涚他伯父出生1906年,是修宗谱的大地主与他家因有仇怨,故意把年龄写错。而张绍榘的族亲们也纷纷给宋侃夫等老同志去信,证明张绍榘出生于1906年。

面对不同说法,身在北京的老将军们了解到张绍榘大哥在北京,何不去当面访谈?于是,宋侃夫、王子纲、徐深吉、马文波、陈福初几位老同志一起来到张绍周家。刚一坐定,几位老同志就暗暗高兴:眼前这位老人相貌多像蔡威啊!听了张绍周的讲述后,也许是思念战友太急切的缘故吧,几位老同志几乎想当场认定了。

细心的马文波将军想起蔡威在大渡河畔曾对他说起的一件事——家中藏有石达开佩剑。便提问:"你们家是否有一件传家之宝,一把石达开佩剑?""石达开佩剑?"张绍周寻思了一阵,便肯定的回答:"没有!石达开兵败大渡河,而我们张家地处闽东小镇,他的佩剑怎么会到我们那里呢?"

"哦!"马文波没有再问下去,他的这一声惊疑,似乎在提醒老战友们:不可操之过急。走出张绍周家门后,大家都同意马文波意见,再做进一步调查。

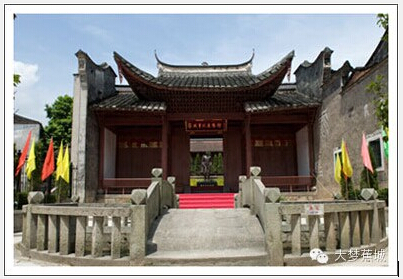

蔡威故居(外)

老战友们从不曾停止寻找蔡威的故乡与他的亲属,而蔡泽鏛的妻子和独生儿子却一生在守候和寻找自己最亲的人。1931年之后,蔡泽鏛便杳无音信,妻子薜品瑄望眼欲穿,在儿子蔡作祥(蔡威为儿子取名植生,家中按辈分又取名作祥)9岁那年,终于撒手人寰。作祥跟着外婆长大,上了10年私塾,17岁奉命完婚,生育4女2男,其中2女早夭。土改期间,蔡作祥被划为地主成份,父亲名下的田产、房产被没收,只留下4间偏房,所幸的是蔡泽鏛名字进入革命烈士花名册,蔡作祥以烈士子女的身份考入霞浦县人民银行,全家迁往霞浦。但好景不长,1955年,民政部门决定对生死不明的失踪人员一概不认定革命烈士,那4间偏房上"革命烈属"牌被摘了下来,从此,厄运便降临作祥头上,1957年,福建省开展"清理不纯分子"运动,作祥被戴上这顶帽子,赶出革命队伍,只好拖儿带女,回到宁德老家,以教夜校糊口,并自学中医。因为母亲薛家是宁德有名的中医世家,作祥大约秉承有基因天赋吧,医道日深,尤其擅长治伤寒。所以世事就是如此巧合,父亲长征路上死于伤寒,儿子一无所知,成年后却专攻伤寒,冥冥中有如天意安排。但沉重的家庭负担,过度的劳作,特别是政治包袱的重压,1974年,身患胃癌的蔡作祥终于倒下,临终前叮嘱儿女:"你们不要忘记祖父,要继续寻找,找到祖父,一定要把他和祖母葬在一起……"

解放后,蔡作祥一直在寻找父亲,他不断向上海有关部门发函,但都石沉大海。他曾听母亲说,父亲在上海与潘玉珂交往颇多,"失踪"前还向她借过钱。一天,他遇见潘玉珂,便向她询问父亲的事,但她不肯多谈,只是说:"你去找周泽万,他比我知道的多。"此时的潘玉珂正头戴着地主分子的帽子,在县雨伞厂接受监督劳动,她知道像自己这样身份的人,政治证词不仅没用,弄不好还会适得其反。作祥到福安找到周泽万,周泽万告诉他:"你父亲当时叫蔡威,是中共地下党员……"并把自己所知道的情况写个证明材料。有了蔡威这个名字,作祥又向上海方面写信,终于有一天上海公安局来了复信,但内容让人大失所望:"经我们查阅有关档案资料,均未掌握蔡景芳(蔡泽鏛、蔡威)等资料" 。

"文革"结束后,作祥的儿女们按照父亲遗愿,继续苦苦寻找祖父。

1984年的南国春天来得很早,2月,宋侃夫带领中央整党联络员小组抵达福州。中央本来安排他去上海,领命时,他向中央提出:"给我调换一个地方,让我去福建吧。我们有个战友叫蔡威,是福建人,牺牲在长征途中,至今还没有查到他的祖籍和亲人,我想借这个机会让福建省委协助查一查。"中央理解老同志心愿,同意改派他任福建联络员小组组长。他到福建后,在省委书记项南和老干部伍洪祥重视下,全省特别是宁德地区各地党史部门都介入这项工作。

1985年春节,蔡作祥女儿蔡荔儿和女婿阮芳谷以及儿子蔡述道、蔡述波找到宁德地委党史办副主任黄垂超,专程反映蔡泽鏛确认烈士的事。当黄垂超看到五十年代周泽万证明材料和六十年代上海公安局复函中均提及蔡威名字时,顿时有石破天惊感觉,他马上电话向省里报告,得知宋侃夫已回北京。

蔡述波专程赶往北京,宋老在家中接见了他,并认真阅看了所带来的材料,让他回其北京大姑家等候。过了两天,通知蔡述波再来,此时宋老家中多了王子纲、马文波、胡正先。4位老人目光烱烱,问了许多情况,马文波仍然询问那把石达开佩剑,但蔡述波回答:"没有听说。"尽管老人们此时心中感觉找到蔡威的故里和遗属已有很大把握,但因为发生过险些误认福鼎张绍榘的事,他们没有当场表态。4位老人老人决定:由马文波专程去福建,继续调查核实。

蔡威故居(内)

1985年6月,马文波的闽东之行,终于揭开了石达开佩剑之谜。这位曾兼任过外交部副部长的将军,为了弄清楚石达开兵败大渡河的过程,特地研读了《清史》。石达开佩剑让他关注了半个世纪,又追寻了半个世纪,找到这把剑,就是找到了证明蔡威身世的最后一个证据。马将军不虚此行,原来石达开佩剑作为蔡家传家之宝,只传长子长孙,后传至蔡威的堂侄蔡作柯手中,1956年,国家征集历史文物,上交给国家了。蔡述波当年年幼,不知此事。马将军听了蔡作柯老人叙述后,立即继续查找宝剑,几天后,福建省博物馆传来喜讯:上交的石达开佩剑藏于该馆,与蔡威和蔡作柯的讲述完全一致。

一柄寒光闪闪的青刚宝剑,闪烁着蔡威久远记忆和冷峻反思,也闪烁着马文波将军刻骨铭心的牵挂和对战友的拳拳之心。

很快,一份宋侃夫、王子纲、马文波、肖全夫、陈福初、李永悌6人署名的报告,呈送到李先念主席并徐向前元帅的案前,不日即得到批复。徐向前元帅欣然提笔题词:无名英雄蔡威。

1986年10月6日,宁德地、县两级召开纪念红军长征胜利暨蔡威烈士牺牲50周年报告会,宋侃夫、肖全夫、李永悌、胡正先和马文波夫人(马文波病卧在床)等老同志,不辞辛劳,一路颠簸来到老战友的故里。报告会上,宋老轻轻推开讲话稿,声音颤抖地说:"今天蔡威同志不能回来着望大家 ……"全场静极了,"我就是替蔡威同志回来看望父老乡亲的!"一语刚落,掌声雷动,唏嘘涕泪满座。

八、剑魂还乡

1997年,蔡威亲属提出要找回烈士遗骸的要求,得到宁德市和甘肃岷县的支持。半年后,岷县传来好消息:已找到蔡威烈士的埋葬地卓坪村,当年的见证人、甲长李俊明还建在。1998年5月,蔡威烈士长孙蔡述道跟随党史办、民政局干部,3人组成工作组一起前往。

时年89岁、肤色黝黑、头戴布帽、留着花白山羊胡子的李俊明老人清晰记的60多年前那场葬礼:红军在村里住了一个多月,一天,听说去世了一位红军干部,作为甲长的他就协助部队从外村买来一口黑漆描金的柏木棺材。下葬的场面很大,村外河滩边山坡上,站满红军官兵,看阵势就知道去世的是一个大官。因为是柏木大棺材,很贵重,红军走后,这棺材被偷盗了,村民们于心不忍,重新买了口棺材,将红军大官遗体入殓,在原地安葬。

在纯朴善良的老人、村干部协助下,起灵工作十分顺利,烈士的骸骨完整,骨架约长1.7米,颅骨上附着很长的头发,牙齿完整,下颌骨骼略宽。蔡述道两次行跪拜大礼,上百名围观村民穆然肃立,并主动燃放鞭炮,敬送烈士返回故里。

那天,宁德市区人头攒动,万千百姓拥上街头,迎接心中传奇英雄,在一幅"长征破敌立殊功,英烈业绩昭万代"横幅的引导下,在沿途百姓崇敬的目光中,在亲人的簇拥下,蔡泽鏛又一次迈上高高的家庙台阶,走进深深的蔡家大院,经过泮池和半月桥,回到了70年前离开的故居。

随后,蔡威烈士遗骸暂驻殡仪馆,3年后与他的妻子合葬于麒麟山公墓,终于遂了儿子植生的遗愿。

石达开石像

尾声

2005年,宁德的蔡威故居被评为福建省四大红色名人故居之一(毛泽东、朱德、张鼎丞、蔡威)。故居里挂着时任共和国国防部长迟浩田上将军的题词"蔡威事迹展陈馆"。2008年7月1日,展陈馆正式对外开放,开馆仪式上,一位白发苍苍的老人作了激情洋溢的讲话,让所有来宾动容。他就是当年和蔡威一起冒着枪淋弹雨,一边跑,一边目睹蔡台长吞食密码本的14岁的红小鬼胡正先,时年90岁。老部长此时成了蔡威烈士在京老战友中唯一的健在者。无情的岁月送走了宋侃夫、王子纲、马文波、肖全夫、徐深吉、陈福初、李永悌、刘昆(刘忠生)……

展陈馆里陈列着蔡家当年的传家之宝——石达开佩剑:3尺多长,剑柄上刻有"青刚宝剑"4个字,剑身上绘着"二龙戏珠"的精细花纹,亮晶晶、光灿灿;剑出鞘,依然寒光四射。

展陈馆里还有一件精美的展品,它周身透明,若有若无,既像钥匙,又如利剑,毛泽东手书的"知己知彼,百战百胜"8个字镌刻中央,其寓意:打开核心机密,直刺敌人心脏。展品来自总参三部的馈赠——总参三部部标:隐形利剑。

隐形利剑与青钢宝剑同处一室,交相辉映,折射出蔡威烈士一生的写照:宝剑锋从磨砺出!

[责任编辑:]

相关阅读

- (2014-08-12)蔡威:宝剑锋从磨砺出(中)

- (2014-06-09)《蔡威传》带密出版背后的故事

点击排名

- (2016-09-09)蕉城第一波优秀教师来袭,谁是你心中的“最美

- (2016-06-17)身份证3522开头的宁德人,其实根本不用出国旅

- (2017-09-01)宁德报恩寺的前世今生,揭开一段波澜沉浮的真

- (2018-02-25)【扫黑除恶】举报有奖!蕉城公安面向社会收集

- (2018-01-08)厉害了!9家风景区获批“福建省第七批省级水

- (2016-04-26)菜市场の旅行丨人生百味之“东湖市场”

- (2014-08-12)蕉城元宵节习俗走透透

- (2014-08-12)雪国蕉城 水墨江南

- (2014-08-12)纸扎传承技艺

参与评论